对大学生来说,18岁像一个分水岭,脱离家长和学校的庇护后,能否有效地应对在校期间乃至以后工作和生活中的各种压力,实现自我人格的完善呢?大学生自强自立不仅是个体成长与发展完善的必由之路,也是高校教育目标的必然性。在大学期间,大学生应该具备生存与精神独立的能力,并习得经济独立的技能。

5月25日, 由完美校园主办,全国青年学生大数据实验室、中国校园市场联盟 、微博校园联合协办的“525大学生心理健康节”开启,推出由卫生部、中科院心理所、北京邮电大学、北京师范大学、中国劳动关系管理学院心理学专家联合指导的“大学生独立性”测评。本次测评及《2018中国大学生自立性水平报告发布》(以下简称《报告》)获得北京新洞察信息服务有限公司技术支持。

本次大学生独立性测评从心理独立性和能力独立性两个方面入手,评估大学生的独立性高低。本次调研采用在完美校园APP内投放定向测评问卷的方式进行,共收集有效问卷43980份,样本涵盖中国28个省市,其中男生占比39.54%,女生占比60.46%。

大学生自立性水平仍有待提高行为独立性高于心理独立性

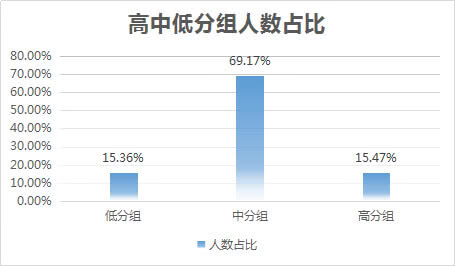

《报告》数据显示,中国大学生自立性水平呈正偏态分布,大多数学生得分略低于比平均得分,中等水平自立性的学生人数占总体的69.17%,而高水平组占总体人数的15.47%,从高分组人数占比看,中国大学生整体独立性仍然有很大的提高空间。在自主性测试的两个分维度上,大学生的能力自立性要略高于心理自立性。

男性大学生比女性大学生更自立

对于大学生整个群体,男性大学生能力自立性得分高于女生。女生和男生群体都在正向计分的题目上有更高的平均值。对于大学生来说,对积极的自我陈述做出一个肯定的判断,要比对消极陈述做出否定判断要更容易,而男生可能更容易认同积极的自我陈述,而女生可能更容易认同消极的自我陈述。男生比女生更加认可自立的重要性,也更想自立。

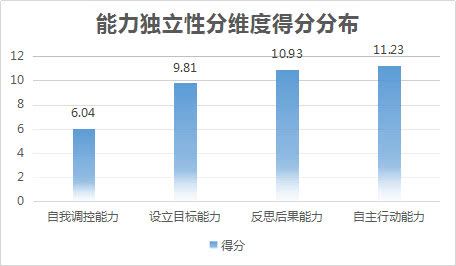

大学生普遍缺乏自我调控和设立目标的能力

从整体来看,大学生的能力自立水平略微偏高。但在四个子维度上,大学生在自我调控能力、设立目标能力、反思后果能力和自主行动能力依次显著递增。数据显示,中国大学生普遍更缺乏自我调控和设立目标的能力,仅有36.82%的参与者会合理安排自己的时间,高达66.8%的大学生没有比较明确的对未来的目标规划。

在自主行动能力方面,大学生表现出了较高的水平,67.33%的参与者会选择依靠自己的力量解决问题,75.7%的参与者能够主动帮忙照顾别人,78.01%的参与者可以在陌生环境中独立照顾好自己。

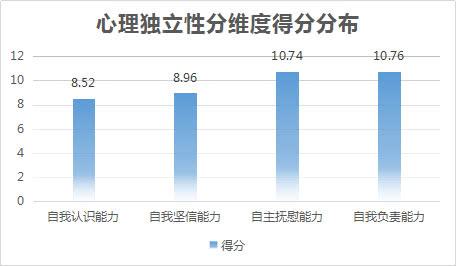

大学生有较强的责任意识和心理弹性

在心理独立性方面,大学生的自我负责能力、自主抚慰能力、自我坚信能力、自我认识能力依次递减。数据显示,在自我责任维度,75%的大学生可以在做事时尽职尽责,81%的大学生愿意承担责任。在自我认识维度,超过65%的大学生能够客观的评价自己,但是45%的大学生会因为被人批评而感到非常难受;75%的大学生会非常依赖别人的称赞而获取价值感。

提升和培养大学生自立性刻不容缓

中科院心理学博士、中国劳动关系学院陈曦教授表示:从本次测评问卷的回收数据中可以看出中国大学生自主性的一些特点,如行为能力独立性高于心理独立性。在自主行动能力、反思后果能力、自我负责能力、自主抚慰能力等方面较好,但在自我调控能力、设立目标能力、自我认识能力、自我坚信能力上相对较差。”

陈曦教授认为,培养大学生的自立性,首先要使大学生做到三个独立,“独立能力”、“独立心理”、“独立认知”。一个在行为能力上独立的人,可以在学习和生活中独当一面,通过对自己的了解和评估,来制定目标、调整计划以及反思行为所带来的结果。在心理上独立的人,知道如何去感受、表达和纾解自己的各种情绪,。拥有独立自我认知的人,知道自己的优缺点、存在价值和独特性,不会过度依赖他人去做出选择。

直面大学 正视自己

在调研中发现,自立性已经成中国大学生普遍关注的热门话题,绝大多数大学生对自立持积极看法,整体测试数据反映出当前大学生有较强意识和愿望去提升自己的自主性水平。

完美校园副总经理任海伦表示,大学是青年走向独立的开始,完美校园不仅为大学生提供便利的校园生活服务,还时刻关注大学生心理健康,培养更多大学生独立自主的生活能力和生活态度,帮助大学生轻松生活、快乐成长,在毕业后增强就业竞争力,更好的实现自我价值。